Mit gut gebündelten Angeboten Menschen für den ÖPNV gewinnen

Sylvia Lier, Bild: Philine Bach

Mobility Impacts: Frau Lier, Ihr Unternehmen, TAF mobile, tritt an, der ÖPNV-Branche digitale Tools für die vielfältigen neuen Mobilitäts-Aufgaben an die Hand zu geben. Das Marktumfeld für Ihr Softwareunternehmen setzt also zunächst einmal voraus, dass diese neuen Verkehrsformen auch in der Breite entstehen bzw. die Branche bereit ist, hier voran zu gehen. Wie nehmen Sie deutsche Nahverkehrslandschaft in dieser Frage wahr?

Sylvia Lier: Ich denke, bei dieser Frage müssen wir zu allererst auf die Endkunden blicken und danach fragen, was sich die Menschen wünschen. Viele Studien – etwa von NABU, ADAC oder TÜV – belegen, dass sie sich Alternativen zum Auto erhoffen. Sie wollen einen stark ausgebauten ÖPNV, und zwar sowohl in der Stadt als auch auf dem Land. Insbesondere sind die Menschen dann bereit vom Auto auf den ÖPNV umzusteigen, wenn dieser durch Shared Mobility ergänzt wird, auch das zeigen die Erhebungen.

Mobility Impacts: Und wie nehmen Sie die ÖPNV-Akteure selbst wahr?

Lier: Es gibt natürlich die Städte, die voran gehen, die heute genau diese multimodalen Lösungen für die Verkehrsgesellschaften anstreben und umsetzen. Aber die andere Hälfte, die zögert noch.

Mobility Impacts: Woran liegt das?

Lier: Zum einen am noch fehlenden Bewusstsein in den Unternehmensleitungen. Zum anderen aber daran, dass ein konkreter Handlungsauftrag an die Unternehmen fehlt. Ich höre in Kundengesprächen immer wieder, die Bereitschaft sei da, aber es weise den Verkehrsunternehmen niemand genau diese Rolle eines ‚Orchestrators für gesamthafte Mobilität‘ zu. Dadurch verfestigt sich die Denke, es klassisch beim Bus- und Bahnangebot zu belassen. Solange dieser Auftrag von den Aufgabenträgern, von der Stadt oder in den Stadtwerkegesellschaften fehlt oder beide Seiten dazu nicht aktiv ins Gespräch gehen, bleibt es schwierig, auch die Mittel bereitzustellen, um diesen transformativen Prozess einzuleiten.

Zum anderen liegt es an der Angst vor Kannibalisierung. Ich werbe dafür, nicht der Logik zu folgen, dass durch multimodale Angebote der Umsatz im ÖPNV sinkt, weil dieser oder jener Fahrschein nicht mehr gekauft wird, sondern stattdessen z. B. das Bike-Sharing regelmäßig genutzt wird. Auch wenn dieser Einzelfahrschein in dem Moment als Erlös verloren geht, werden uns neue, gut ‚gebündelte‘, gesamthafte Angebote helfen, die Menschen vom Auto kommend als Neukunden für den Umweltverbund inklusive Shared Mobility zu gewinnen.

Mobility Impacts: Welche Rolle mit Blick auf die nötigen Mittel u. a. für multimodale Projekte spielt die Einführung des Deutschland-Tickets?

Lier: Das D-Ticket hat erlösseitig zu einem echten Aderlass im öffentlichen Verkehr geführt – und dies wo wir in Deutschland ohnehin schon im Schnitt mit nur 55 % Kostendeckung unterwegs sind. Wir bewegen uns also in einem Geschäft, bei dem stets zugeschossen werden muss, das ist Daseinsvorsorge. Wenn aber jetzt noch mehr Mittel wegfallen, dann fehlen sie für Innovationsprojekte. Und wir haben teils noch Verkehrsgesellschaften, die noch nicht einmal Tickets digital anbieten. Da reden wir noch gar nicht über multimodale Apps, da fehlt es noch an den Basics.

Mobility Impacts: Was wäre denn für Sie der passende Zuschnitt für das D-Ticket?

Lier: Grundsätzlich ist die Ausgestaltung mit der deutschlandweiten Akzeptanz genau richtig im Sinne von Einfachheit für die Nutzenden. Was nicht passt, ist der Preis. Ich sage ganz deutlich, 49 EUR waren viel zu wenig, und auch 58 EUR sind noch viel zu gering. Wir kamen bei der Einführung des D-Tickets von dem 9-EUR-Ticket, entstanden in einer ganz besonderen Zeit. Wir hatten Corona hinter uns, der Ukraine-Krieg kam, die Energiekosten explodierten. Und neben den Tankrabatten hat die Politik gesagt, wir möchten in Sachen Kostenreduktion auch etwas für die Menschen tun, die den öffentlichen Verkehr nutzen.

Aus dieser Situation ist später die D-Ticket-Preis-Diskussion entstanden, und wir haben aus meiner Sicht zu schnell gehört, was die Menschen vermeintlich nur zu bezahlen bereit seien. 29 EUR waren dann zunächst der angebliche Kipppunkt, der oftmals genannt wurde. Was ich vermisst habe, sind klare Aussagen auch von Seiten der Verkehrsgesellschaften, wie die Zahlungsbereitschaft für Monats- bzw. Jahresabos bisher war. Die Menschen waren und sind meiner Meinung nach bereit, im Monat mehr für die Nutzung des ÖPNV auszugeben. Doch statt die bestehende Zahlbereitschaft zu nutzen, hat man den Preis quasi halbiert. Gleichzeitig konnten nicht ausreichend Neukunden gewonnen werden. Unterm Strich fehlen dadurch jährlich Erlöse in Höhe von über 3 Mrd. EUR, was zu erheblichen Problemen im Kerngeschäft – dem Infrastrukturausbau sowie dem Aufrechterhalten der beste-

henden Angebote führt.

„Einfache Lösungen auch für Gelegenheitsnutzer“

Mobility Impacts: Wie könnte der deutsche ÖPNV noch weiter

vereinfacht werden?

Lier: Nach dem Monats- oder Jahresabo brauchen wir jetzt einfache Lösungen auch für Gelegenheitsnutzer und die Einzelfahrscheine. Warum zahlen die Kunden in Nachbarstädten mitunter andere Preise? In NRW gibt es den eezy-Tarif, wo sich die Menschen in der App mit einem swipe im Bus oder in der Bahn einchecken, den Ausstieg erkennt das System über die Sensorik eigenständig, also die CiBo-Logik – Check in, be out. Abgerechnet wird auf Basis von Luftlinien-Kilometern, hinzukommt lediglich ein kleiner Sockelbetrag. So zahlen die Fahrgäste einen Einheitspreis pro Kilometer in ganz NRW. Dieses Modell könnten wir für ganz Deutschland denken.

Aus unserer Sicht wäre das ein erster Schritt, zu sagen, die Politik gibt in Zukunft einen deutschlandweiten Tarif für Einzelfahrten vor, Kilometer-basiert. Ähnlich wie in NRW, aber einheitlich für ganz Deutschland. Wir dürfen nicht vergessen: Der Kunde möchte es einfach haben.

Mobility Impacts: Schwebt Ihnen denn auch vor, dass hinter alldem auch dasselbe technische System steckt?

Lier: Die Österreicher machen es vor. Dort gibt es die Gesellschaft One Mobility GmbH, die das sogenannte Klimaticket zentral verkauft; hinzukommen Vertriebspartner wie z. B. die ÖBB und die Wiener Linien. Alle Einnahmen gehen zunächst an die One Mobility und werden anschließend auf Basis von Nutzungsstatistiken an die Verkehrsgesellschaften verteilt. Wir haben also in Österreich die Situation, dass ein Akteur ‚im Lead‘ ist. In Deutschland verkaufen viele Einzelne das Ticket, und wir haben wiederum Akteure, die das deutschlandweit tun – die dann sogar in ihren Verkaufszahlen suggerieren, dass das, was verkauft wurde, zu der jeweiligen Region gehört. Der österreichische Ansatz würde für Deutschland interessante Effizienzsteigerungsmöglichkeiten bedeuten.

Mobility Impacts: Sie sprachen die knappen Mittel für die Finanzierung eines attraktiven ÖPNV an. Welche Geldquellen kämen neben dem Fahrgeld aus Ihrer Sicht noch in Frage?

Lier: Neben der nötigen politischen und gesellschaftliche Bereitschaft, mehr Geld in den ÖPNV zu geben, kann die Drittnutzerfinanzierung eine sinnvolle Komponente sein. Wenn etwa Bewohner einer Region zweckgebunden Abgaben leisten, auch wenn sie den ÖPNV nicht nutzen, kann man durchaus argumentieren, dass sie als Drittnutzer von weniger Verkehr auf der Straße, weniger Staus, Emissionen und Lärm profitieren.

Auch die Arbeitgeber profitieren – als Drittnutzer: Die neue EU-Taxonomie-Verordnung schreibt ihnen seit 2024 erstmalig vor, im Geschäftsbericht darüber zu informieren, wie ihre Belegschaft zur Arbeit kommt. Die Firmen werden von ihren Shareholdern, Ratinagenturen und anderen Fragen gestellt bekommen, wie klimafreundlich ihre Mitarbeiter pendeln und welche konkreten Aktivitäten sie dazu unternehmen werden.

Für die Drittnutzerfinanzierung müssen die Länder wiederum die Kommunen autorisieren, zweckgebundene Abgaben zu erheben. Das ist heute in den Ländern gesetzlich noch nicht möglich. Aber das können wir gemeinsam ändern. Baden-Württemberg geht hier bereits mit gutem Beispiel voran.

Mobility Impacts: Wie spiegelt sich der im Wandel befindliche ÖPNV in den Produkten von TAF mobile wider?

Lier: Bei aller Diversifizierung der Mobilitätsangebote: Was die Menschen nicht bereit sind zu akzeptieren, ist eine vielfältige Landschaft an Apps. Heute brauchen sie für alles einen digitalen Zugang, aber niemand wünscht sich ein Dutzend Apps für seine Alltagsmobilität auf dem Smartphone. Die Menschen wünschen sich eine „One stop shop“-Logik – bei der sie sich einmal registrieren, ein Payment hinterlegen und dann Fahrplaninformationen erhalten, das ÖPNV-Ticket kaufen, das D-Ticket oder sonstige Abos hinterlegen sowie ohne Aussprung aus der App Zugang zu allen Shared Mobility-Angeboten oder anderen Mobilitätsservices der Region haben. Also: Einfachheit „is key“ und wird von der Mehrheit der mobilen Menschen gewünscht!

Hinzukommt das Thema Incentivierung. Wir Deutsche sind Weltmeister im „Punkte sammeln“. Das gilt es mit Blick auf die gewollte Verhaltensveränderung in Richtung nachhaltige Mobilität zu berücksichtigen. Wir können die Menschen mit Punkten belohnen, wenn sie sich für klimafreundliche Mobilitätsangebote entscheiden. Diese Punkte werden umgewandelt in Coupons, mit denen wiederum einkaufen können. Die dafür erforderlichen digitalen Lösungen liefert TAF.

Mobility Impacts: Wie setzen Sie das konkret um?

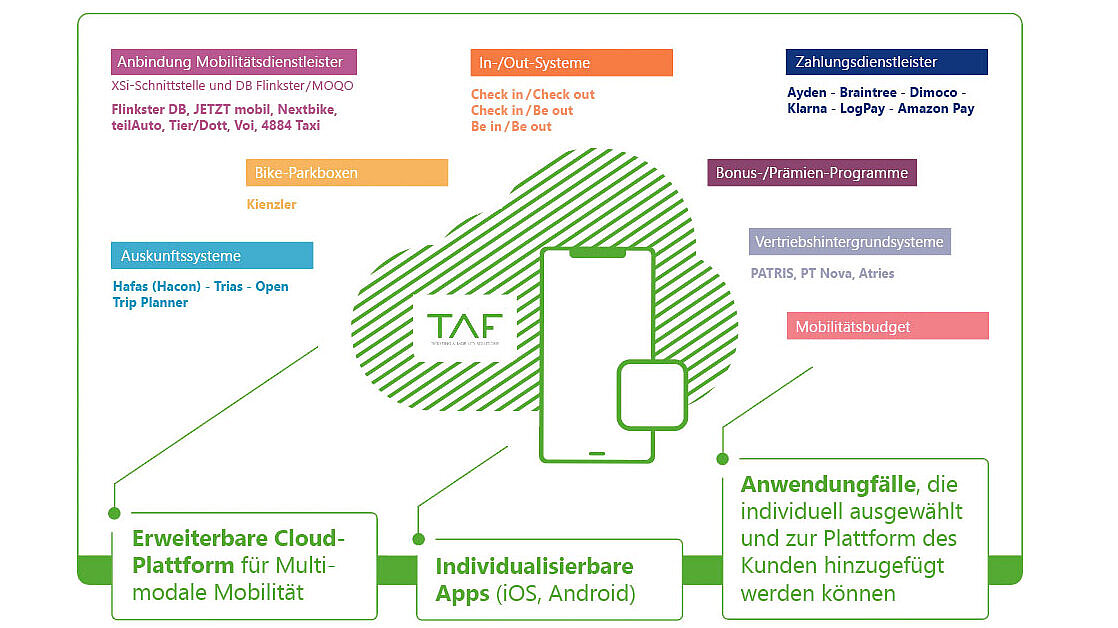

Lier: Wir haben eine cloudbasierte Mobilitätsplattform als White Label-Lösung entwickelt. In der Cloud liegen verschiedene Bausteine, wie der Kauf eines Einzelfahrscheins, die Fahrplanauskunft, Bezahlsysteme, die Nutzung von Sharingangeboten inklusive On-Demand-Services. Hinzukommen weitere Anwendungsfälle wie In-/Out-Lösungen, Bonusprogramme oder Lösungen für Mobilitätsbudgets.

Unser Kunde, z. B. die Verkehrsgesellschaft, entscheidet, welche Services über seine Mobilitätsplattform ab wann angeboten werden sollen. Alles ist erweiterbar und kann komfortabel an die sich ändernden, örtlichen Gegebenheiten angepasst werden.

Mobility Impacts: Wie ist dabei das Verhältnis zu einzelnen Mobility Service Providern (MSP), die womöglich über eigene Apps verfügen?

Lier: Das Verhältnis zwischen Verkehrsgesellschaft, Mobilitätsanbietern und uns ist gut. Gemeinsam verfolgen wir das Ziel, komfortable Zugänge zu den vielfältigen Angeboten herzustellen. Je besser das gelingt, desto eher entscheiden sich die Kunden umzusteigen – vom Auto auf den ÖPNV und die Shared Mobility. Die verschiedenen Player bewerten den Plattformansatz in der Regel als Chance, mehr Kunden zu gewinnen.

Mobility Impacts: Sind andere App-Anbieter wie Sharing oder Mitfahrdienste also eher Partner oder Konkurrenten?

Lier: Die Anbieter von Sharing- und Mitfahrdiensten sind wichtige Partner für uns. Ohne ihre Angebote wäre unsere Mobilitätsplattformlösungen weniger wert. Nur gemeinsam gelingt es uns, die Menschen für den Umstieg zu begeistern. Unabhängig von Kundenaufträgen gehen wir aktiv auf Anbieter zu und prüfen ihre Schnittstelle bzw. wie wir ihre Lösung als weiteren Usecase in unser cloudbasiertes System einbinden können, damit es als Option frühzeitig bereitsteht. Unser Ziel ist es, möglichst viele Anbieter tiefintegriert an unsere Plattform anzubinden.

Mobility Impacts: Schaffen Sie die Möglichkeit, Mobilitätsbudgets einzustellen bzw. wie sind solche Angebote strukturiert?

Lier: Da gibt es unterschiedliche Ausprägungen. Zunächst einmal ist die Verkehrsgesellschaft beim Thema Mobilitätsbudget der zentrale Akteur. Derjenige, der ein Mobilitätsbudget, für welchen Zweck auch immer, ausgeben möchte, kann über die Verkehrsgesellschaft ein solches Budget einstellen lassen. Danach definiert beispielsweise ein Arbeitgeber verschiedene Gruppen von Beschäftigten, etwa die große Gruppe der Beschäftigten, für die es eine Betriebsvereinbarung gibt, wonach ein bestimmter Betrag für klimafreundliches Pendeln – ÖPNV, Fahrrad, E-Carsharing – gewährt wird. Dazu braucht er Dashboards, die wir entwickelt haben. Dasselbe kann etwa auch ein Einzelhändler tun, der kleine Beträge als Mobilitätsbudget gewährt, wenn Kunden mit der Bahn zu ihm kommen. Heißt: Für verschiedene Zielgruppen können unterschiedliche Beträge und Berechtigungen definiert werden.

Die Verkehrsgesellschaften wiederum gestalten ihren Firmenkundenvertrieb damit neu. Derzeit beschränkt er sich zumeist auf den Verkauf von Jobtickets. Für Firmen, bei denen nicht jeder Beschäftigte für die ÖV-Nutzung in Frage kommt, macht jedoch ein Jobticket keinen Sinn. Genau hier bietet sich das Mobilitätsbudget an. Der eine Mitarbeitende nutzt sein Budget für das Jobticket, der andere für die Nutzung von Shared Mobility oder einige Einzelfahrscheine.

Mobility Impacts: Ein Wort zur geschäftlichen Entwicklung bei TAF mobile?

Lier: Wir konnten im letzten Jahr Ausschreibungen gewinnen und sind zufrieden mit der wirtschaftlichen Entwicklung. Vor allem sehen wir das große Potenzial für Plattformen. Neben Verkehrsgesellschaften sind wir sicher, dass wir in Zukunft auch mit Verkehrsverbünden arbeiten werden. Und wir sehen bei den Städten großes Potenzial, da dort mit Blick auf Smart City und der notwendigen Emissionsreduktion Aufgaben bestehen, die wir gemeinsam sehr gut lösen können.

Mobility Impacts: Frau Lier, vielen Dank für das Gespräch.

(dhe)